Autostrade, Alitalia e ILVA. Cioè trasporto su ruota, trasporto aereo e produzione di acciaio. Due monopoli naturali ed un’industria strategica. Si cercano da anni improbabili soluzioni, quando l’unica cosa da fare sarebbe nazionalizzarle.

Autore: Gilberto Trombetta

D’altronde è evidente come i modelli di successo siano quelli dei Paesi in cui lo Stato interviene pesantemente nell’economia (e l’Italia, con l’IRI, lo faceva eccome). Non incidentalmente, delle 129 aziende cinesi presenti nella lista delle migliori 500 stilata da Fortune, l’80% è costituto da aziende di proprietà o comunque controllate dallo Stato.

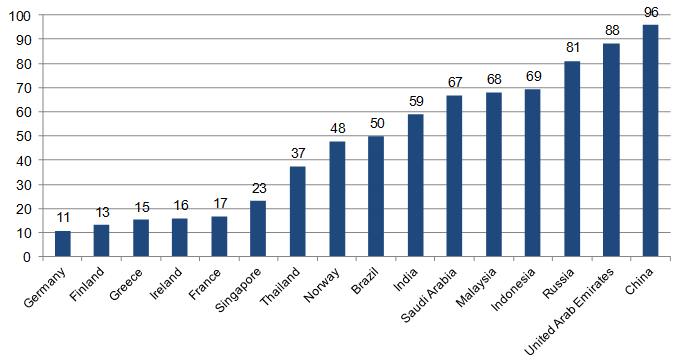

Molti altri Paesi, la maggior parte di quelli industrializzati, vantano un’importante presenza dello Stato nell’economia, soprattutto quando si parla di grandi aziende. Consultando i dati, viene fuori che dietro la Cina (96% delle aziende più grandi a guida statale), ci sono gli Emirati Arabi Uniti (88%), la Russia (81%), l’Indonesia (69%) e la Malesia (68%).

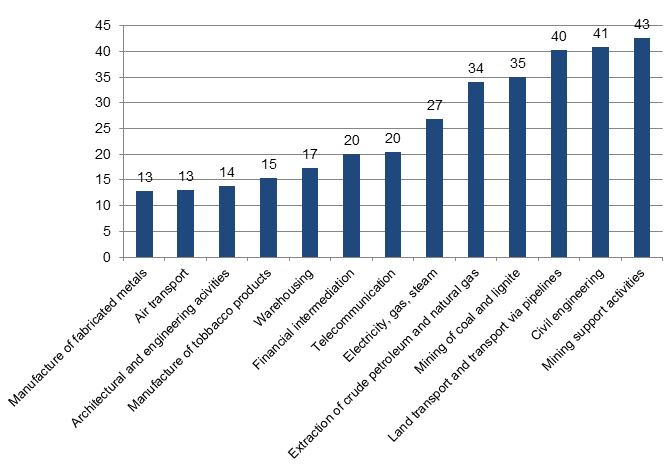

I settori con i rapporti più alti di partecipazione pubblica

– tra il 20% e il 40% – sono quelli legati all’estrazione o al trattamento di risorse naturali, all’energia e alle industrie pesanti. Alcuni settori dei servizi – come le telecomunicazioni, l’intermediazione finanziaria, il deposito, le attività di architettura e ingegneria e alcuni settori manifatturieri – registrano azioni delle imprese statali anche superiori al 10%.

L’Italia era il Paese più moderno e all’avanguardia, su questo fronte. Nel gennaio 1934, l’IRI deteneva circa il 48,5% del capitale azionario in Italia (James e O’Rourke, 2013, pag. 59). Nel marzo 1934, rilevò anche il capitale delle principali banche (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma) e, alla fine del 1945, controllò 216 società con oltre 135.000 dipendenti. Negli anni Ottanta, ha moltiplicato le sue quote e ha raggiunto un numero di 600.000 dipendenti.

L’IRI è stato protagonista della ricostruzione industriale postbellica, intraprese interventi volti allo sviluppo economico delle regioni meridionali, al potenziamento della rete autostradale, del trasporto in genere e delle telecomunicazioni, al sostegno dell’occupazione. L’IRI ha inoltre realizzato grandissimi investimenti nel Sud Italia, come la costruzione dell’Italsider di Taranto, quella dell’AlfaSud di Pomigliano d’Arco e di Pratola Serra in Irpinia. Altri furono programmati senza mai essere realizzati, come il centro siderurgico di Gioia Tauro.

Per evitare gravi crisi occupazionali, l’IRI venne spesso chiamato in soccorso di aziende private in difficoltà:

ne sono esempi i “salvataggi” della Motta e dei Cantieri Navali Rinaldo Piaggio e l’acquisizione di aziende alimentari dalla Montedison; questo portò ad un incremento progressivo di attività e dipendenti dell’Istituto.

Esattamente quello di cui ci sarebbe bisogno oggi in Italia, con un Paese quasi interamente da ricostruire dopo 30 anni di deindustrializzazione feroce e un deficit di dipendenti pubblici di almeno 2 milioni e 500 mila lavoratori rispetto a Paesi come Francia e Inghilterra. Poi sono arrivati gli anni Novanta, con la presidenza Prodi che per obbedire ai diktat della nascente Unione Europea ha portato a:

– la cessione di 29 aziende del gruppo, tra le quali la più grande fu l’Alfa Romeo, privatizzata nel 1986;

– la diminuzione dei dipendenti, grazie alle cessioni e a numerosi prepensionamenti, soprattutto nella siderurgia e nei cantieri navali;

– la liquidazione di Finsider, Italsider e Italstat;

– lo scambio di alcune aziende tra STET e Finmeccanica;

– la tentata vendita della SME al gruppo CIR di Carlo De Benedetti.

Le entrate della privatizzazione per l’Italia tra il 1993 e il 2003 sono state stimate a 110 miliardi di euro,

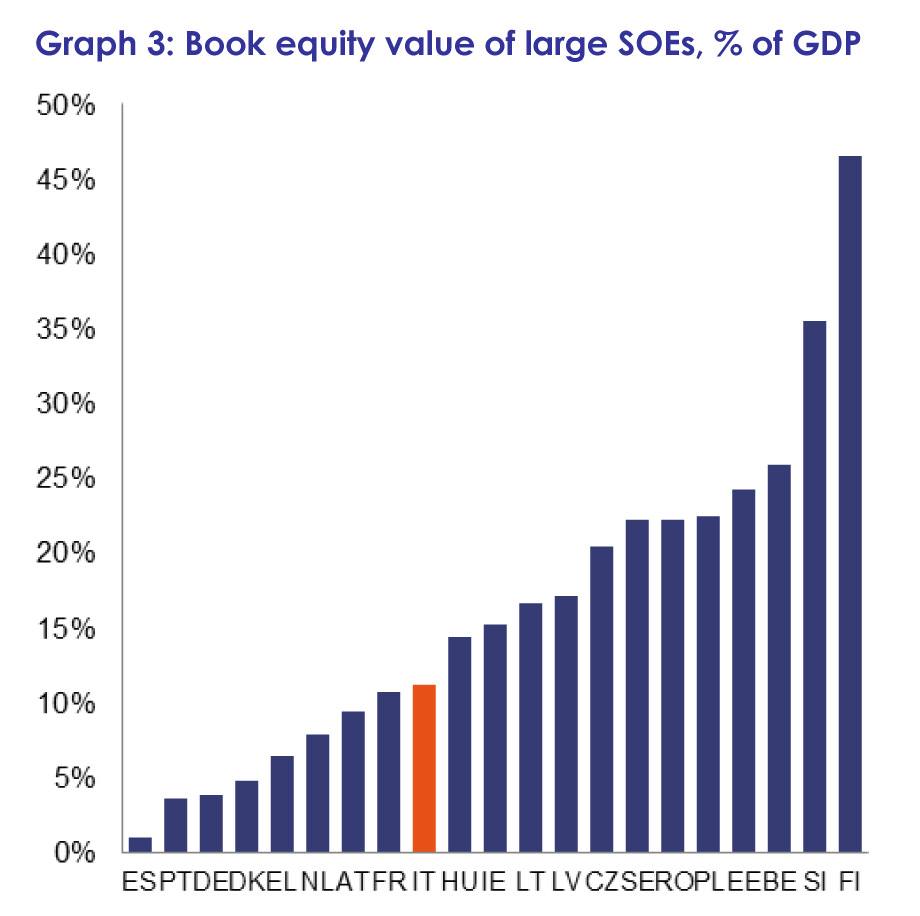

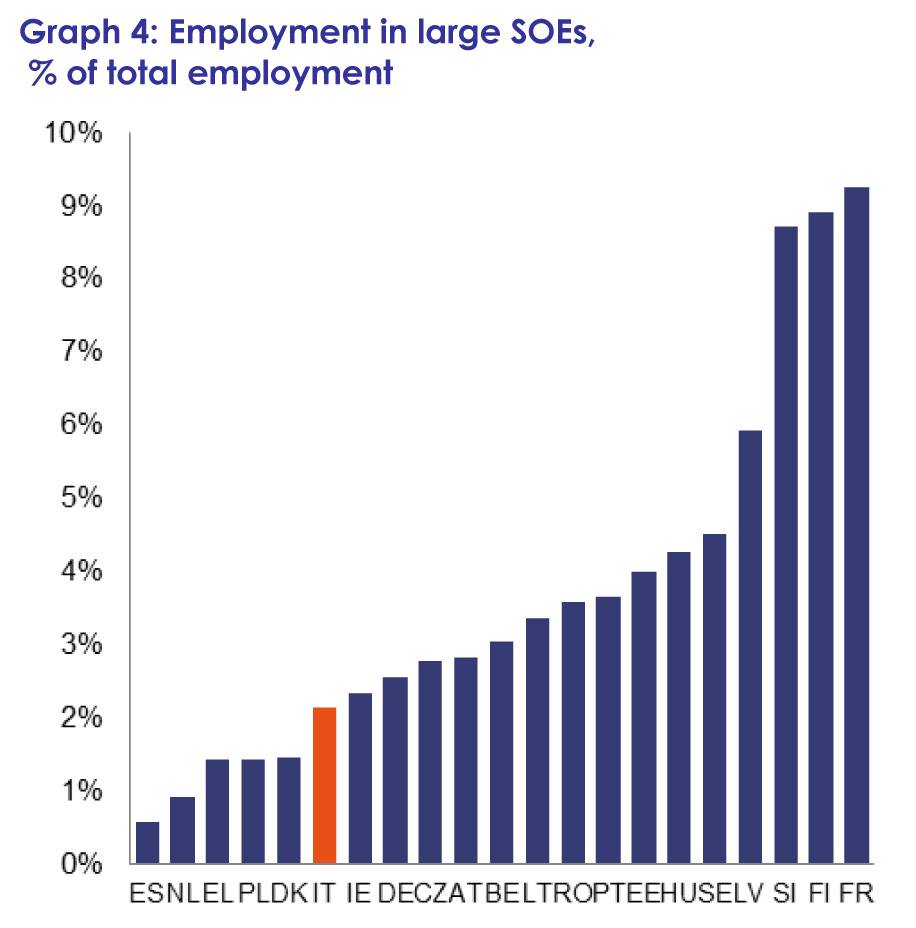

l’importo più elevato nell’UE a 15 in termini assoluti e tra i più alti come percentuale del PIL (Clifton et al., 2006). Siamo quelli che più degli altri si sono fregati con le proprie mani. Oggi le società pubbliche o partecipate, in Italia, sono circa 8.000 e impiegano circa 500.000 persone, ovvero il 2,1% dell’occupazione totale (ISTAT, 2015).

Nel 2013, il 5% delle 1.523 principali imprese italiane era controllato da un’entità pubblica – centrale o locale. Il loro valore aggiunto aggregato corrisponde al 17% del PIL italiano (1,62 miliardi di euro a prezzi correnti nel 2013). Numeri ridicoli se paragonati al peso che l’economia di Stato ha in altri Paesi, sia sul fronte della dimensione delle aziende che su quello dell’impiego.

Insomma mentre molti Paesi, Cina in primis, hanno costruito la loro fortuna puntando su un sempre maggiore intervento dello Stato nell’economia, noi invece ci siamo liberati di un modello vincente unico al mondo, l’IRI, per entrare nell’Unione Europea e adottare l’euro. Una delle scelte più autolesioniste da quando l’uomo inventò la lotta di classe.

Revisione ed impostazione grafica: Lorenzo Franzoni

Leggi anche:

Propaganda, percezione e realtà: i luoghi comuni sull’Italia, smontati

Elzeviro Informazione indipendente

Elzeviro Informazione indipendente