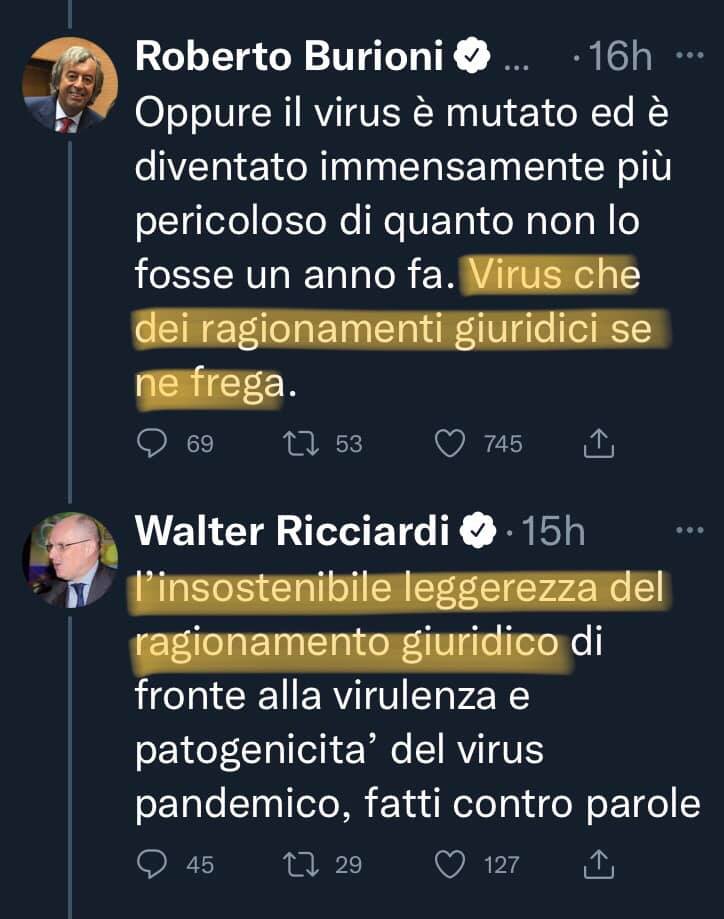

L’ultimo tweet di Roberto Burioni ha confermato un’allarmante contraddizione, ormai sempre più frequente nell’era pandemica: la tendenza degli apologeti della tecnocrazia ad invadere (goffamente) i campi scientifici altrui.

di Antonio Di Siena

Piccola nota introduttiva. Vi confesso che quando ho letto questi due tweet l’istinto è stato quello di risolvere il tutto con una sonora pernacchia nei confronti di personaggi che pretendono di silenziare il dibattito in virtù della loro qualità di “esperti”, salvo poi arrogarsi il diritto di parlare impunemente di diritto, materia di cui, con tutta evidenza, non capiscono un tubo.

Ma, benché la tentazione di sminuire questo spettacolo ipocrita e ridicolo sia stata fortissima, ho fatto uno sforzo. Tentando, con calma, di evidenziare tutta la pericolosità intrinseca a parole come queste. Quindi, cari “esperti”, siccome a sto giro si parla di diritto io parlo e voi prendete appunti. Sempre che vi riesca di seguire il filo del discorso.

Fine della premessa e veniamo al dunque. Sostenere che uno stato di emergenza tutto da dimostrare (non foss’altro perché sono passati due anni) possa piegare le leggi del diritto in favore della necessità è qualcosa di estremamente pericoloso.

I “ragionamenti giuridici”, infatti, sono un elemento essenziale della democrazia, parola troppo spesso sminuita nel suo senso proprio – perché ridotta a mero esercizio democratico, il voto – quando in realtà essa definisce qualcosa di molto più complesso. Un sistema di norme la cui funzione principale è garantire il bilanciamento fra poteri con l’esplicito obiettivo di evitarne l’accentramento.

Difendendo così l’interesse (generale e particolare) della totalità dei consociati, che sarebbero i cittadini. Soprattutto dei più deboli e indifesi. Un meccanismo macchinoso che svolge il suo ruolo di garanzia proprio grazie alla sua apparentemente inutile complessità, senza la quale semplicemente non potrebbe farlo.

D’altronde si usa definire la democrazia come la “peggior forma di governo ad eccezione di tutte le altre”. Ed è la stessa democrazia di cui ci si riempie la bocca a ogni piè sospinto quando funziona. Salvo poi, fatti i conti col suo pachidermico incedere, dirsi pronti a liquidarla con l’accusa di inefficienza davanti alla prima minaccia concreta.

Un approccio insidioso e irresponsabile (per non dire isterico e folle) che non si confà di certo a uomini di scienza, o presunti tali, per una ragione banalissima. Non siamo certo i primi esseri umani ad affrontare minacce serie, che mietono vittime e stravolgono l’intero assetto della società.

E visto che qualcosa dovremmo averla imparata anziché replicare il medesimo approccio utilizzato in passato quando, di fronte alle sfide e ai tornanti della storia, per far fronte al presunto nemico comune si è preferito imboccare la strada della speditezza e delle leggi speciali, stavolta sarebbe più saggio rispettare i tempi della democrazia.

Oggi la minaccia è il covid, ieri potevano essere gli unni, i saraceni, i bolscevichi, domani gli extraterrestri. Ma il principio applicato per affrontare il nemico è esattamente il medesimo. E già almeno una volta ci ha portato dritti dritti alla dittatura.

Regime che, è sempre meglio specificarlo, non è necessariamente un dispotico sistema di terrore e violenza bruta. Ma la semplice sospensione sine die delle più basilari regole a tutela della collettività e a presidio del funzionamento democratico cui i procedimenti ermeneutici del diritto sono elemento imprescindibile.

Sia chiaro, il parallelismo con gli eventi bellici non è mica figlio della mia visione distorta della realtà. Quanto piuttosto del paragone voluto da chi si è intempestivamente affrettato a parlare di “stato di guerra” in relazione alla pandemia.

Non ha nessun valore prendere a modello e glorificare (a volte anche eccessivamente) quei paesi che, grazie ad una solidissima tradizione democratica, hanno ripetutamente resistito alla barbarie facendo fronte comune davanti a una minaccia se poi, alla prova dei fatti, si pensa e si agisce in maniera del tutto opposta. Gli esempi si seguono, e non soltanto in tempo di pace.

E quand’anche oggi parte di quei paesi si comportassero in modo diverso rispetto al passato non mi pare sia ragione sufficiente per buttarsi a mare insieme a loro. Perché un’importante lezione della storia è che chi nell’avversità ha il coraggio di salvare forma e sostanza, anche a costo di pagare un prezzo più alto, alla fine vince. Al contrario di chi, credendosi più saggio, vi rinuncia e poi perde tutto.

Ritenere, quindi, che il virus se ne freghi del ragionamento giuridico o, peggio ancora, bollare quest’ultimo come vuoto esercizio di “insostenibile leggerezza” – quasi fosse un’inutile perdita di tempo – è sintomo di evidente infantilismo democratico e notevole inidoneità in quanti sono investiti della responsabilità di far fronte a un’emergenza.

Perché il “ragionamento giuridico” sta lì con un compito ben preciso: adeguare l’impianto normativo alle necessità contingenti difendendo però i principi fondanti di quell’ordinamento (nel nostro caso democratico) dagli attacchi di chi vorrebbe cestinarlo per ragioni di necessità e urgenza. Quali esse siano.

È quindi il ragionamento giuridico che se ne deve fregare del virus non il contrario. Sostenere l’opposto dimostra solo inadeguatezza di fronte alla complessità dell’esercizio democratico e scarsa comprensione di come funziona il diritto, perché confonde l’ermeneutica giuridica col sofismo e il rispetto delle garanzie procedurali col vuoto formalismo.

Il che segnala un macroscopico deficit di alcuni insospettabili sul quale si potrebbero aprire mille riflessioni (non ultima la totale assenza di basi filosofiche e giuridiche in gran parte dei nostri moderni scienziati) e di cui la più importante è la seguente. Se si è pronti a buttare nel cesso il “ragionamento giuridico” di fronte a un virus, fin dove si è disposti a spingersi davanti ad una minaccia ancora più grave?

D’altro canto, però, è evidente come le esigenze legate alla pandemia necessitino di rifuggire, quantomeno, dal burocratismo del diritto. Ma è cosa ben diversa, contemplata ed esplicitamente normata dai moderni ordinamenti. Prova ne è che le democrazie costituzionali legittimano l’assunzione di determinate decisioni con procedure semplificate come nel caso dei decreti legge.

Ma l’esistenza di limitazioni non è regola generale ma semplice eccezione. Le deroghe, cioè, sono consentite esclusivamente in presenza di precise ragioni e motivazioni, predeterminate e specificate dalla legge. Se la scienza (anche se sarebbe più corretto dire parte di essa) pretende di estenderle spetta a lei motivare e dimostrare la sussistenza di urgenti esigenze restrittive delle procedure democratiche.

Cosa che non può essere fatta per via apodittica, perché “la scienza non è democratica”. Perché se corrisponde certo a verità l’assioma secondo cui la forza di gravità non si dimostra per alzata di mano, è altrettanto vero che l’impatto delle dimostrazioni scientifiche non si esaurisce dentro il mondo accademico.

E se la scienza ambisce a definirla in questi ultimi termini deve anche accettare di non essere più detentrice di verità. E nemmeno l’unico interprete legittimato a dire la sua. Il suo parere rimane autorevole ma resta solo un parere, nulla di più. Perché il dibattito, da scientifico, è diventato politico e quindi anche giuridico.

Negarlo equivale ad applicare la non democraticità del metodo scientifico al funzionamento dell’intera società democratica. Trasformando quest’ultima in una società a-democratica in cui la permanente condizione di compressione del diritto finisce per stravolgerne i principi fondamentali a danno di quasi tutti. Soprattutto di chi conta meno.

Elzeviro Informazione indipendente

Elzeviro Informazione indipendente