La politica proverbialmente surreale che contraddistingue l’Italia ha raggiunto nuove vette il mese scorso*

quando il Paese, nel giro di poche settimane, è passato dall’avere il “governo più populista d’Europa” – un’alleanza improbabile e peculiare fra due partiti “anti-establishment” molto diversi tra loro, il MoVimento 5 Stelle (M5S), che si autodefinisce «né di destra né di sinistra», e la destra euroscettica rappresentata dalla Lega – all’avere un governo veementemente filo-establishment in seguito all’accordo raggiunto tra il M5S ed i liberal-centristi e filo-europeisti del Partito Democratico per la formazione di un nuovo esecutivo, dopo che il leader del Carroccio Matteo Salvini ha improvvisamente staccato la spina al precedente governo. Ed il tutto senza neanche sostituire il Presidente del Consiglio in carico, il “tecnico” Giuseppe Conte, che ufficialmente non è affiliato a nessuno dei partiti in campo.

Per quanto la mossa di Salvini abbia colto tutti di sorpresa – soprattutto considerando le tempistiche, ovverosia nel bel mezzo delle vacanze estive -, essa non era del tutto inaspettata. Nel corso dei primi sei mesi di governo, era sembrato che l’alleanza fra MoVimento 5 Stelle e Lega potesse funzionare, nonostante le differenze presenti fra i due partiti o forse, invero, proprio grazie a queste stesse discrasie.

Da un lato c’era un partito

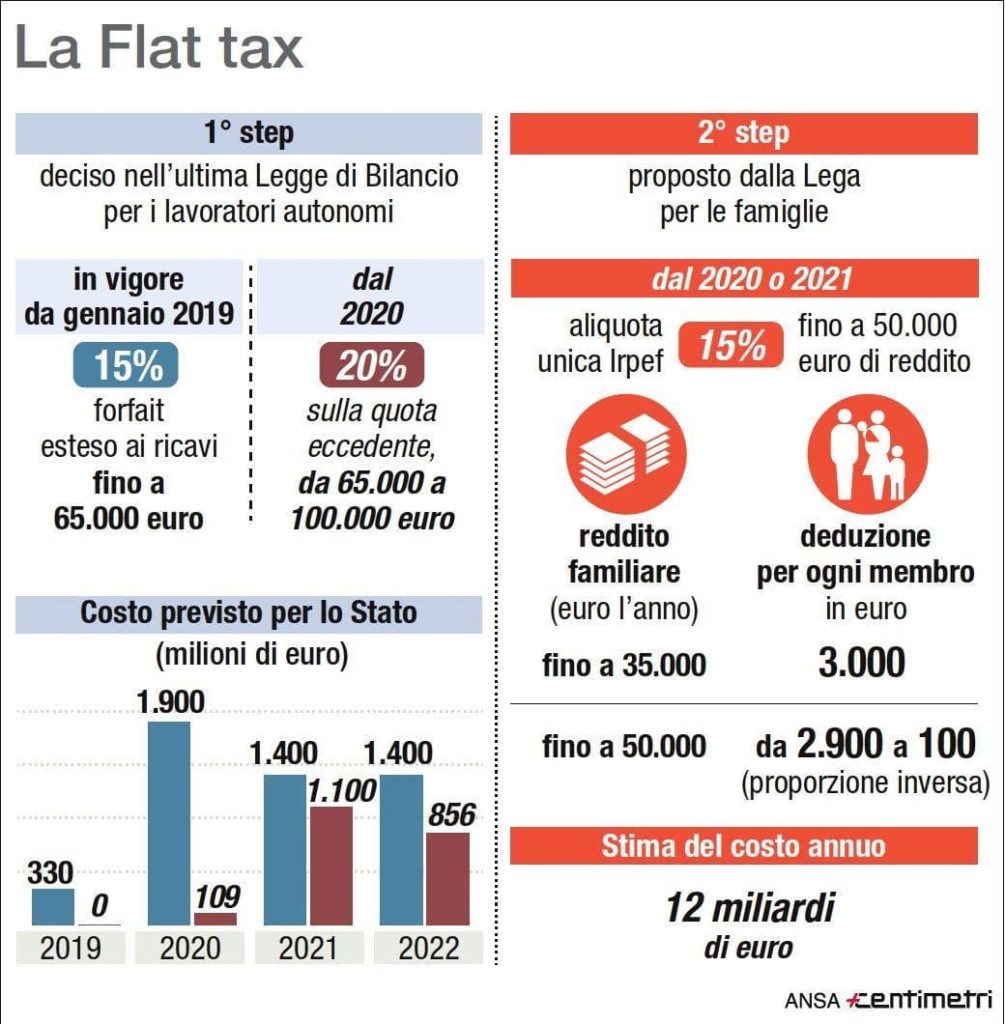

la Lega, sostanzialmente liberista – basta vedere l’insistenza ossessiva di Salvini sul taglio delle tasse: una misura che se tarata sui ceti bassi è sicuramente auspicabile ma che si situa saldamente nell’alveo delle politiche anti-interventiste – ma abbastanza anti-rigorista o comunque dotata di una certa consapevolezza, almeno a parole, della necessità di forzare i vincoli di bilancio europei.

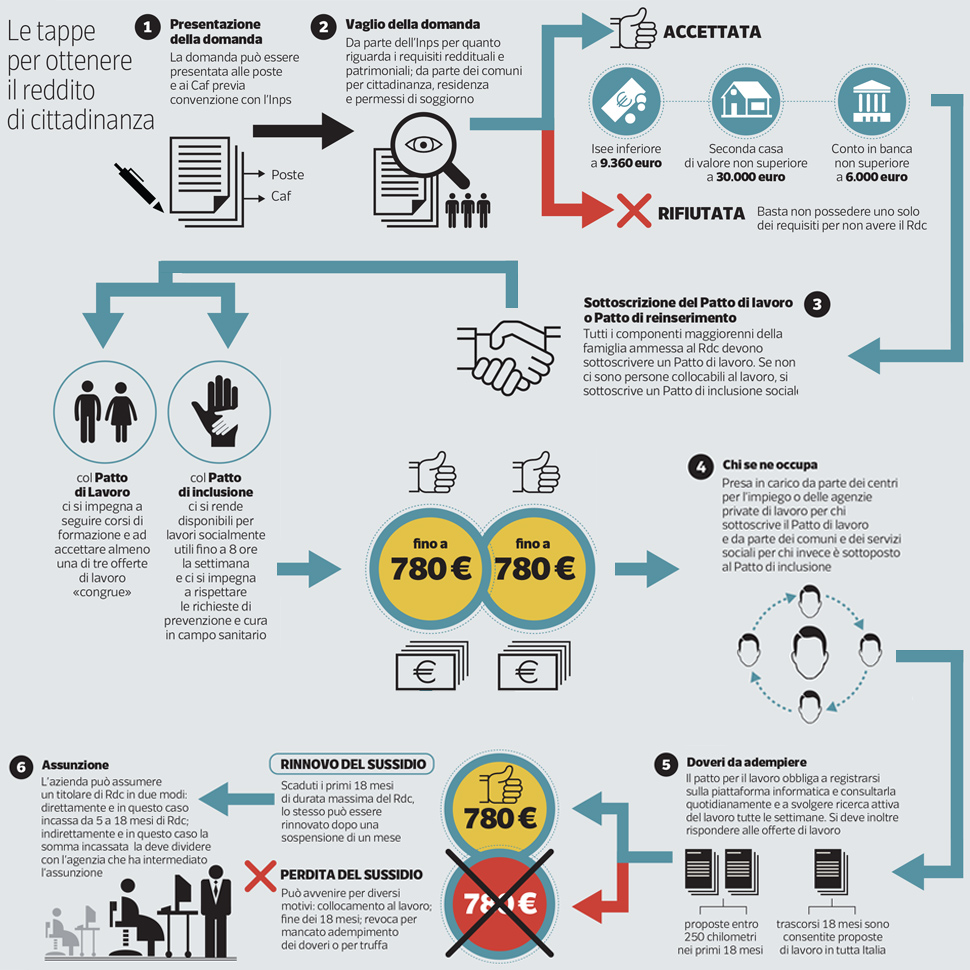

Dall’altro, il MoVimento 5 Stelle, che ha una visione economica, per quanto confusa, comunque più interventista di quella della Lega (reddito di cittadinanza, nazionalizzazioni, ecc…), ma che allo stesso tempo (per ignoranza o per miope opportunismo politico) esprime una visione ultra-rigorista della politica di bilancio e non sembra avere la minima consapevolezza delle criticità dell’architettura dell’Unione Europea. In questo senso, è anche merito dell’approccio anti-rigorista della Lega se il M5S è riuscito a mettere in pratica il cosiddetto reddito di cittadinanza, una misura di per sé piuttosto onerosa.

-

La fine della luna di miele

Tuttavia, a partire dall’inizio del 2019, le differenze fra i due partiti, in maniera progressivamente più incisiva, sono passate dall’essere complementari all’essere mutualmente esclusive. Da un lato Salvini, spronato dalla sua incessante ascesa nei sondaggi, ha alzato la voce sulla necessità di aumentare il deficit fiscale, al fine di porre in essere la sua proposta di “flat tax”; dall’altro lato, un MoVimento 5 Stelle sempre più oscurato e incoerente, in un discutibile tentativo di contrastare il crescente monopolio di Salvini sull’agenda del governo, in particolar modo sulla delicata questione dell’immigrazione, ha iniziato a porre una maggior enfasi sulla necessità che l’Italia accondiscendesse al rigoroso quadro di bilancio imposto dai vincoli dell’UE, di fatto ponendo un veto al taglio fiscale voluto dalla Lega.

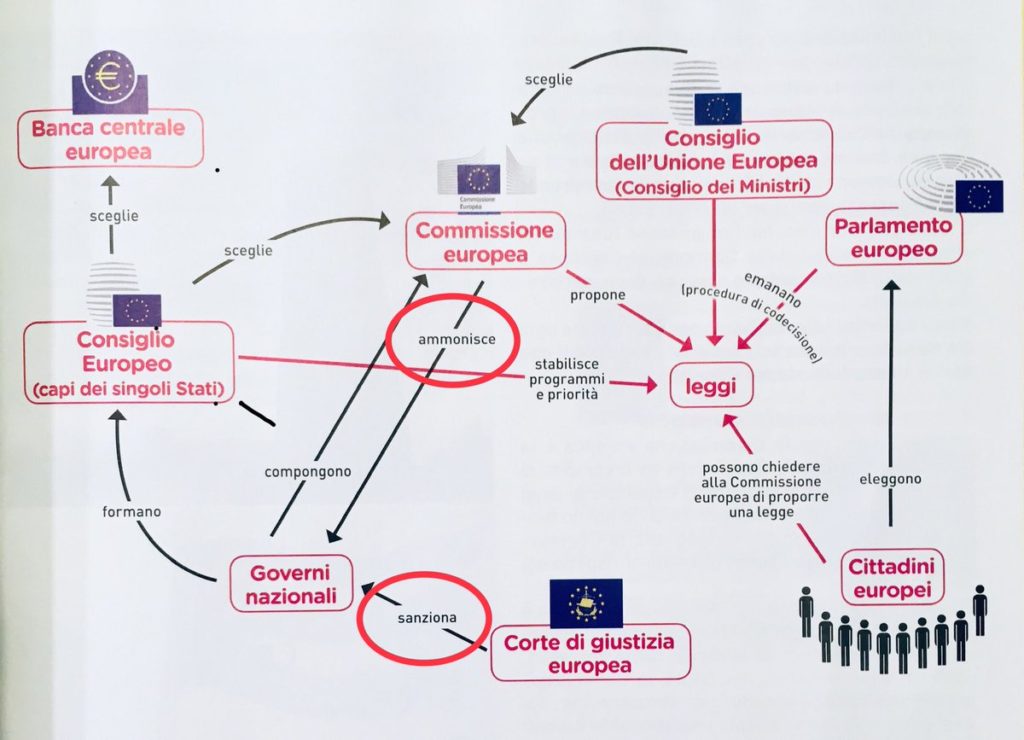

La situazione si è ulteriormente aggravata con l’apertura di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo da parte della Commissione Europea nei confronti dell’Italia. Secondo Bruxelles, infatti, l’Italia era «gravemente inadempiente» rispetto alle regole fiscali prescritte dal Patto di Stabilità e Crescita.

Queste tensioni sono arrivate al loro culmine durante la campagna per le elezioni europee,

nella quale il leader del M5S, Luigi Di Maio, in una mossa altrettanto discutibile, si è scagliato contro Salvini e la Lega per uno scandalo di corruzione emerso tra i ranghi del Carroccio, in un tentativo di sottrarre voti all’alleato di governo. Come sappiamo, la strategia non ha funzionato: i risultati delle elezioni hanno visto una vittoria schiacciante della Lega, che ha ottenuto il 34% dei voti, ed una sconfitta lampante per il MoVimento 5 Stelle, il quale – comparando il risultato, in numeri assoluti, a quello ottenuto nelle precedenti elezioni nazionali – ha perso ben sei milioni di voti.

Da quel momento in avanti

l’alleanza di governo ha cominciato a vacillare sempre di più. Salvini – ulteriormente galvanizzato dal suo successo elettorale – ha aumentato le pressioni nei confronti del recalcitrante Ministro dell’Economia Giovanni Tria affinché nella nuova Legge di Bilancio 2020 fossero previste le risorse per un’«ambiziosa» riduzione delle tasse, in barba alla riduzione del deficit richiesta da Bruxelles.

Il MoVimento 5 Stelle, forte del sostegno del primo ministro Giuseppe Conte, ha invece preso le difese di Tria, ribadendo la necessità di dare ascolto alle richieste dell’Unione europea. All’inizio di luglio, il ministro Tria, senza essersi consultato con nessuna delle due forze politiche (almeno per quello che sappiamo), ha inviato una lettera all’UE nella quale affermava il proprio impegno a ridurre il deficit e prometteva ulteriori misure di austerità. Il giorno seguente la Commissione europea ha chiuso la procedura d’infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell’Italia.

Si è trattato di una replica quasi esatta degli eventi verificatasi alla fine del 2018,

quando il governo gialloverde aveva presentato alla Commissione il proprio progetto di bilancio per il 2019. Anche in quel caso la Commissione aveva bocciato il deficit programmato del 2,4% del PIL, minacciando di aprire una procedura per disavanzo eccessivo. Nonostante le dichiarazioni roboanti dei due vicepremier, il governo aveva finito per cedere alle richieste della Commissione, accettando un obiettivo di deficit del 2,04% per l’anno successivo.

Stavolta, però, Salvini non era stato umiliato solamente dalla Commissione europea, ma anche dal suo alleato di governo e dal suo stesso Ministro dell’Economia, che aveva iniziato a criticare apertamente il taglio delle tasse della Lega.

La frattura tra i due partiti è divenuta ancor più manifesta a metà luglio,

quando il M5S ha votato in favore della candidata tedesca alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen – ex Ministro della Difesa tedesco, membro del partito di Angela Merkel e noto falco dell’austerità (nel 2011 aveva suggerito che la Grecia dovesse mettere le proprie riserve auree a garanzia dei suoi prestiti di salvataggio) -, mentre la Lega, dal canto suo, in ciò che a posteriori appare come una mossa calcolata, ha votato contro. A detta degli eurodeputati del M5S, la Lega si è rimangiata un accordo raggiunto tra i due partiti per votare a favore di von der Leyen.

Questo voto ha scavato un solco sempre più profondo tra i due partiti, tra accuse di tradimento (rivolte alla Lega) e di subalternità alla Francia e alla Germania (rivolte al M5S). Poco dopo, all’inizio di agosto, il leader leghista ha ufficialmente aperto la crisi di governo, invocando elezioni anticipate, le quali gli avrebbero molto probabilmente garantito una larga maggioranza.

Ma le cose non sono andate come aveva (presumibilmente) previsto Salvini: in un altro colpo di scena, a poche settimane dall’avvento della crisi, il MoVimento 5 Stelle ha annunciato che avrebbe formato un nuovo governo con il suo acerrimo nemico, il Partito Democratico.

-

La Lega: sotto la retorica… Niente?

Sulla base del suddetto resoconto, in cui mi sono limitato a prendere per buone le dichiarazioni pubbliche dei due partiti, il lettore sarebbe giustificato nell’addossare al M5S e alla sua capitolazione nei confronti di Bruxelles il grosso delle colpe per questa scissione, come sostenuto da Salvini.

Ora, è fuor di dubbio che da quando è entrato nella coalizione di governo il M5S si sia rapidamente spogliato delle proprie vesti “populiste” per indossare i panni del partito “responsabile“, soprattutto nei confronti dell’Unione europea (parliamo di un partito che solo pochi anni fa faceva campagna per l’uscita dall’euro), probabilmente nel tentativo di entrare nelle grazie dell’establishment. Tuttavia, anche l’idea della Lega come paladina della lotta contro l’Europa e l’austerity merita di essere messa in discussione.

Come vedremo, ci sono buone ragioni per dubitare della sincerità della retorica antieuropeista della Lega. Da un lato, quest’ultima ha giocato un ruolo cruciale, insieme al pugno duro di Salvini sull’immigrazione, nella trasformazione della Lega da un partito strettamente regionalista, incentrato quasi esclusivamente sull’ottenimento di una maggiore autonomia per le regioni del Nord Italia (la cosiddetta “Padania“) – da cui il suo nome originario, Lega Nord -, nel primo partito del Paese.

Il leader del Carroccio è infatti riuscito a catalizzare la diffusa disaffezione nei confronti dell’Unione europea,

in particolar modo nelle regioni dell’Italia meridionale maggiormente colpite dalla crisi. Tuttavia, la fazione “padana” della Lega non ha alcuna intenzione di rompere i rapporti con l’Unione Europea.

Il suo sostegno proviene dalle piccole e grandi imprese del Nord Italia orientate all’export, le quali sono pienamente integrate nella catena del valore europea (cioè, tedesca) e beneficiano delle politiche europee volte alla compressione salariale. E i rappresentanti locali di questo blocco, i potenti presidenti di regioni quali la Lombardia, il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, mantengono ancora una notevole influenza all’interno del partito.

Per dare un’idea

della divisione interna al partito sulla questione, basti ricordare che uno dei pesi massimi della Lega, Roberto Maroni – ex leader del partito e già presidente della Regione Lombardia -, ha recentemente proposto la creazione di un’Europa federale.

La stessa proposta di autonomia regionale – fortemente auspicata dalla base “nordista” della Lega e bloccata dal MoVimento 5 Stelle poco prima della rottura – è perfettamente in sintonia con i progetti di regionalizzazione che da sempre fanno parte della strategia dell’Unione europea e che mirano a creare un rapporto diretto tra regioni (e cosiddette “macroregioni“) e istituzioni UE, bypassando (ed indebolendo ulteriormente) i governi nazionali. Un fatto che cozza con le credenziali suppostamente “sovraniste” del partito.

Questo potrebbe spiegare l’atteggiamento in certo qual modo schizofrenico della Lega nel corso dell’esperienza di governo.

Ad esempio, la controversa idea della Lega di emettere dei titoli di Stato di piccolo taglio, i cosiddetti “minibot“, per pagare i debiti detenuti dal settore pubblico nei confronti dei suoi fornitori privati – un’idea inizialmente proposta dal portavoce economico della Lega Claudio Borghi – è stata affossata proprio da un altro esponente di spicco della Lega, Giancarlo Giorgetti (segretario del Consiglio dei Ministri nel governo M5S-Lega e rappresentante dell’ala filo-europea del partito).

La natura multicefala della Lega potrebbe anche spiegare perché Salvini, che ha esplicitamente contestato il MoVimento 5 Stelle su tutto – i migranti, la sicurezza, la legittima difesa, la TAV, ecc… – non abbia mai sollevato pubblicamente il problema dell’eccessiva deferenza del suo alleato di governo nei confronti di Bruxelles. Infine, sulla “flat tax” non è mai è stata presentata una proposta precisa (le stime del costo complessivo dell’operazione si aggiravano attorno ad una cifra compresa fra i 10 ed i 60 milioni).

-

La convenzione anti-democratica dell’euro

Indipendentemente da quale fosse la reale strategia della Lega nei confronti dell’Unione europea (sempre che avesse una), sembra abbastanza chiaro che Salvini fosse a riluttante a incassare una sicura sconfitta in sede di legge di bilancio sulla cosiddetta “flat tax”, per ovvi motivi non realizzabile in deficit – come diceva di volerla fare Salvini – all’interno della cornice dei vincoli europei. Questo punto merita una riflessione più ampia.

Il fatto che un governo eletto possa deragliare perché, tra le altre ragioni, gli viene di fatto impedito dalle istituzioni europee di perseguire il deficit necessario per attuare il suo programma di governo (la “flat tax”, piaccia o meno, era uno dei punti del contratto di governo siglato da Lega e M5S) è una chiara dimostrazione dei seri limiti posti alla democrazia posti dall’architettura di Maastricht e di come quest’ultima generi instabilità politica.

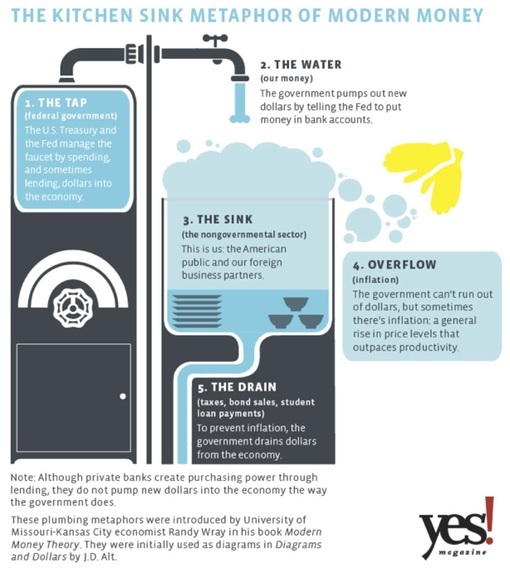

In breve, il fatto che l’Italia

come gli altri Paesi dell’Eurozona, sia privato di tutti “normali” strumenti di politica economica – più specificamente, la politica monetaria, la politica di bilancio e la politica di cambio -, significa che qualsivoglia governo (che esso sia “populista” o meno) inevitabilmente si ritroverà privo degli strumenti di base imprescindibili per rilanciare l’economia e per mantenere il consenso e l’unità sociali.

Ciò è particolarmente problematico in un contesto di profonda crisi socio-economica come quello in cui l’Italia è impantanata da almeno un decennio: un contesto che richiederebbe politiche fortemente espansive che sono incompatibili con l’appartenenza all’euro. Come scrive Fritz W. Scharpf, ex direttore del Max Planck Institute for the Study of Societies, in Paesi come l’Italia l’unione monetaria non ha semplicemente comportato enormi costi socio-economici, ma ha anche avuto l’effetto di distruggere la legittimità democratica del governo.

A questo proposito, può essere utile ricordare come Giovanni Tria – un economista di salda estrazione mainstream –

sia finito per essere il Ministro dell’Economia di un governo cosiddetto “populista”. I lettori ricorderanno che il nome inizialmente proposto dai due partiti durante la formazione del governo fu quello dell’economista Paolo Savona.

Tuttavia, nonostante un curriculum di tutto rispetto – le precedenti posizioni dal lui occupate comprendevano quella di direttore generale di Confindustria e di Ministro dell’Industria nel governo filo-europeo di Ciampi negli anni Novanta -, la nomina di Savona fu bloccata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a causa della sua posizione ritenuta eccessivamente euro-critica.

Va notato che gli articoli ed i discorsi che hanno messo nei guai Savona erano tutt’altro che incendiari: Savona aveva semplicemente sostenuto che, a meno che l’Eurozona non si evolva in un’unione fiscale a pieno titolo, probabilmente si disintegrerà. Nel qual caso tutti i Paesi, Italia inclusa, dovrebbero avere un piano di emergenza, ivi incluso un piano per un’uscita unilaterale dall’euro, una posizione peraltro condivisa da innumerevoli economisti.

Mattarella, tuttavia, la pensava diversamente.

Nell’opinione degli esperti di diritto Marco Dani ed Augustín José Menendez, la sua decisione rivela «i limiti democratici dell’architettura costituzionale europea e della sua cultura istituzionale», e con essi «i vincoli imposti dall’adesione all’UE al funzionamento delle democrazie costituzionali nazionali». Vincoli che molto spesso sono ben più sottili di quelli più evidenti, come la mancanza di sovranità monetaria e le rigide regole di spesa.

Mattarella affermò esplicitamente che i dubbi di Savona circa la sostenibilità dell’Eurozona nella sua conformazione attuale lo squalificavano, dato che l’atto stesso della sua nomina avrebbe potuto incrementare il costo del debito per il Tesoro italiano (il famigerato “spread“). Egli affermò che ciò avrebbe comportato «rischi concreti per i risparmi dei nostri concittadini e per le famiglie italiane».

Come argomentato da Dani e Menendez, la decisione di Mattarella sembrerebbe configurare l’esistenza di «una sorta di “convenzione” (a livello funzionale, equivalente ad una convenzione costituzionale) in base alla quale i partiti politici o le coalizioni che si pongono in una posizione critica rispetto agli accordi economici e monetari esistenti all’interno dei confini dell’eurozona non possono salire al governo di un Paese.

O, più precisamente, hanno il diritto di governare solo in una forma addomesticata…

Si potrebbe dire che una convenzione di tal fatta costituisca una rinnovata forma di “pactum ad excludendum“: soltanto che in questo caso non riguarda i comunisti, bensì coloro che osano essere critici nei confronti degli accordi relativi alla governance economica europea, a cui dovrebbe essere impedito mantenere [stabilmente] il potere».

Dani e Menendez notano che l’esistenza di una tale convenzione – che «non soltanto manca di qualunque forma di legittimità democratica, ma si configura come un limite decisivo alle procedure attualmente esistenti di formazione della volontà democratica» – «equivale ad un radicale indebolimento del diritto costituzionale nazionale ed europeo».

Di fatto, Mattarella ha dato la priorità all’appartenenza dell’Italia all’Eurozona – nonostante gli enormi costi sociali ed economici che ciò comporta -,

rispetto ai principi e valori fondamentali che sono sanciti dalla Costituzione italiana, di cui il Presidente della Repubblica teoricamente dovrebbe essere il garante, nella misura in cui i vincoli europei rendono di fatto impossibile il compito di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell’uguaglianza sostanziale, come prescritto dalla Costituzione.

È una dimostrazione lampante del modo in cui l’appartenenza all’euro abbia profondamente trasformato non soltanto la forma di governo italiana, ma anche la sua stessa forma-Stato, dal momento che sembrerebbe che il ruolo primario del Presidente italiano sia diventato quello di salvaguardare l’integrità dell’UE, costi quel che costi.

Ciò è diventato manifesto durante il mandato del precedente Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale ha cospirato – assieme a governi stranieri e ad istituzioni dell’Unione Europea – per far sì che il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi fosse rimosso dal suo incarico e sostituito con il “tecnico” Mario Monti.

Considerazioni legali ed etiche a parte,

questa “convenzione” è anche politicamente tossica, come l’ascesa di Salvini testimonia. «Assicurare che i governi nazionali non mettano in discussione l’irreversibilità dell’euro potrebbe far guadagnare un po’ di tempo all’attuale unione economica e monetaria», scrivono Dani e Menendez, «ma soltanto al prezzo di un’esacerbazione di quelle condizioni che favoriscono l’emersione di proposte politiche estremamente radicali, che finirebbero per gettare non soltanto l’acqua sporca di un’unione economica e monetaria profondamente malfunzionante, ma anche il bambino del Rechtsstaat democratico e sociale».

In ogni caso, qualunque cosa si pensi delle decisioni di Mattarella, il punto è che nominando un uomo fedele all’Unione Europea al più importante incarico governativo di tutti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Presidente ha effettivamente messo il governo M5S-Lega in “amministrazione controllata” ancora prima che nascesse. Da quel momento in poi, si potrebbe dire che il destino del governo era segnato.

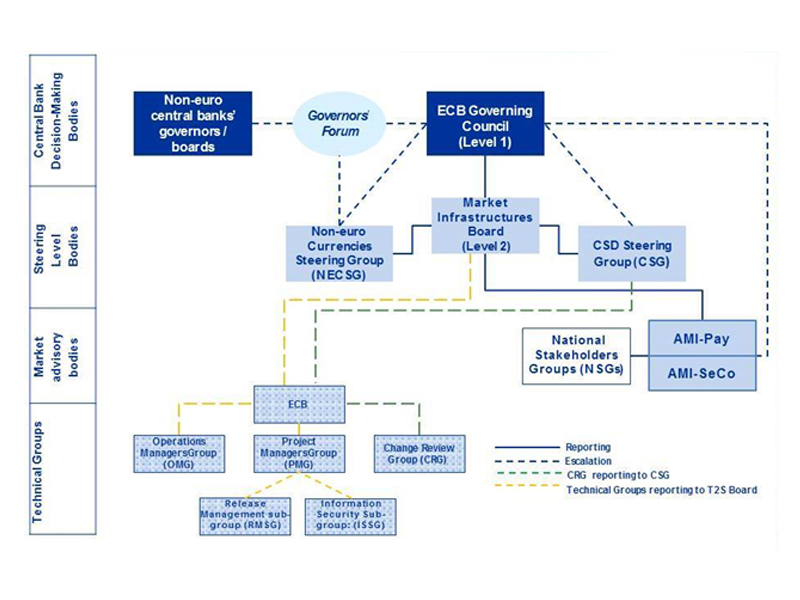

Specialmente se consideriamo che il Ministro dell’Economia – insieme al direttore del Dipartimento del Tesoro, nominato dallo stesso Ministro dell’Economia – è incaricato di svolgere tutti i principali negoziati economici con l’UE, attraverso l’ECOFIN (Consiglio Economia e Finanza) e l’Eurogruppo, sui quali il Parlamento nazionale non è in grado di esercitare praticamente alcun controllo. Ciò dimostra quanto facilmente nell’Eurozona, in virtù della sopracitata “convenzione”, un governo nominalmente “populista” possa essere preventivamente neutralizzato.

-

Democrazia contro mercati

Questo per non parlare del modo in cui i mercati obbligazionari sono stati utilizzati per esercitare pressioni nei confronti del governo M5S-Lega. I tassi di interesse sui titoli italiani, infatti, cominciarono a salire non appena furono annunciati i risultati elettorali, come previsto da Mattarella. Ciò fu presentato dai media – ed ampiamente accettato dagli esponenti di governo – come una “naturale” conseguenza dell’ostilità dei mercati finanziari nei confronti del nuovo governo.

Tuttavia, in ciò non c’è assolutamente nulla di naturale. Nella misura in cui i Paesi dell’Eurozona continuano ad essere soggetti alla “disciplina di mercato“, infatti, ciò è unicamente una conseguenza dell’architettura difettosa dell’Eurozona.

In un Paese che emette la propria valuta, la Banca Centrale, in qualità di prestatrice illimitata di ultima istanza, può sempre fissare l’interesse sui titoli di Stato, indipendentemente dai livelli di deficit e/o di debito del Paese in questione, come dimostra il Giappone. In questo caso, c’è poco che i mercati obbligazionari possono fare per mettere pressione su un governo eletto.

Per quanto riguarda l’Eurozona, invece,

è vero che anche la BCE, come le altre banche centrali, interviene sui mercati sovrani dei vari Stati membri, attraverso il suo programma di quantitative easing, ma lo fa sulla base di quote fisse: non può infatti aumentare i suoi acquisti di obbligazioni per un Paese specifico al fine di reprimere la speculazione dei mercati.

O, meglio, lo può fare soltanto attraverso il cosiddetto programma OMT (Outright Monetary Transactions), che comporta l’adesione da parte del Paese interessato a un rigido programma di austerità fiscale e alle famigerate conditionalities della troika (liberalizzazione del mercato del lavoro, privatizzazione degli asset statali, compressione dei salari, ecc…), all’interno della cornice del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), il che avrebbe la conseguenza paradossale di annullare qualunque “effetto fiscale” positivo del programma). Non sorprende dunque che finora nessun paese abbia fatto richiesta di un programma OMT. Ciò sarebbe politicamente insostenibile, per ovvie ragioni.

Per di più, come dimostra il caso italiano, non soltanto la Banca Centrale Europea è incapace di proteggere i Paesi dall’aumento dei tassi di interesse, ma il più delle volte sono le stesse istituzioni europee a contribuire attivamente (e deliberatamente, è lecito supporre) ad esacerbare le tensioni sui mercati. Basti pensare alle dichiarazioni di Jean-Claude Juncker, Pierre Moscovici ed altri (compresi membri del comitato esecutivo della BCE) che hanno fatto seguito alla formazione del governo M5S-Lega.

Pertanto, nonostante le varie misure “non convenzionali” adottate negli ultimi anni dalla BCE,

i Paesi dell’eurozona, a differenza di altri Paesi avanzati, continuano a rimanere soggetti alla “disciplina di mercato”. Il commissario europeo al bilancio Günther Oettinger si spinse anche a dire che sperava che «gli sviluppi negativi dei mercati» avrebbero fornito «un segnale agli elettori affinché non votassero per i populisti di destra o di sinistra», un’illustrazione molto indicativa di cosa intendano i tedeschi con “democrazia conforme al mercato“.

È chiaro che la crisi dell’ex governo può essere compresa soltanto alla luce delle restrizioni poste alla politica democratica dall’appartenenza dell’Italia all’Eurozona. Come avevo anticipato lo scorso anno, era lecito aspettarsi che le istituzioni europee avrebbero fatto ricorso ad una vasta gamma di strumenti – in primo luogo la pressione finanziaria – per limitare e se necessario disinnescare la reattività democratica del nuovo governo, che è esattamente ciò che è accaduto.

-

Il MoVimento 5 Stelle: cronistoria di un fiasco

Sino ad ora ci siamo concentrati principalmente sulla Lega. Ma gli eventi recenti non possono essere compresi senza analizzare la spettacolare trasformazione – degna di Zelig, il leggendario personaggio interpretato da Woody Allen – del MoVimento 5 Stelle. Come ha potuto il partito anti-establishment per eccellenza finire per stringere un’alleanza con il partito che più di qualunque altro incarna quello stesso establishment, il Partito Democratico? E come è riuscito a dimezzare il proprio consenso elettorale nel corso di un solo anno? Una spiegazione è più strutturale, mentre l’altra più contingente.

Da un punto di vista strutturale, si potrebbe dire che il M5S sia stato vittima di quella medesima strategia che ha condotto alla sua sorprendente e straordinaria ascesa. Il suo presunto approccio post-ideologico – esemplificato dallo slogan «né di destra né di sinistra» – si è rivelato estremamente efficace per costruire con rapidità una base di massa capace di coprire l’intero spettro ideologico, attraverso la riarticolazione di una una vasta gamma di questioni, domande e rimostranze (ambiente, decrescita, protezione sociale, euro, ecc…) in una più ampia “catena di equivalenze“, secondo la definizione di Ernesto Laclau, ovverosia quella dell’opposizione fra “cittadini onesti” da un lato ed élite politiche corrotte (“la casta”) dall’altro.

Come scrive Arthur Borriello, un ricercatore presso l’Université Libre de Bruxelles,

grazie all’assenza di un’identità ideologica ben definita e alla sua insistenza sulla “questione morale”, il M5S «è stato in grado di creare un “ombrello” molto vasto che abbracciava ampie fasce di elettori alienati. Allo stesso tempo, la sua strategia organizzativa originale ed innovativa gli ha permesso di mobilitare e di dar vita a un sentimento di identificazione collettiva».

Tuttavia, il rovescio della medaglia è che il partito non ha mai sviluppato una visione coerente di società alternativa capace di sfidare il neoliberismo, men che meno un’accurata disamina dei reali problemi affliggono le società occidentali contemporanee in generale e l’Italia post-Maastricht in particolare, che ovviamente vanno ben al di là della corruzione delle élite politiche. Anzi, per certi verso lo stesso leitmotiv del al M5S – la necessità di liberare la società dalle “distorsioni” della politica e dei vari gruppi di interesse – soffriva anch’esso di un bias neoliberale.

Ad ogni modo, ciò che poteva andar bene per un partito di opposizione non era applicabile ad un partito di governo:

non soltanto lo slogan principale del MoVimento è divenuto improvvisamente inservibile – in quanto i suoi leader erano diventati la “casta” che a lungo avevano detestato -, ma la mancanza di una chiara identità del MoVimento (aggravata da una leadership relativamente poco carismatica) ha anche significato che questo è stato rapidamente messo in ombra da Salvini.

Infatti, mentre il messaggio “social-liberista” di quest’ultimo era coerente e consistente – in materia di immigrazione, tasse, pensioni, lavori pubblici, ecc… – il messaggio del M5S è apparso contraddittorio e confuso. Da un lato il M5S parlava di revocare la concessione di Autostrade alla famiglia Benetton, ma dall’altro in più occasioni ha difeso il non intervento del governo delle operazioni di mercato (come in occasione della fusione fallita tra Fiat e Peugeot).

Da un lato parlava di creare posti di lavoro

ma dall’altro la sua proposta principale – il reddito di cittadinanza – consisteva in poco più di una forma di indennità di disoccupazione. Da un lato parlava di investimenti pubblici, ma dall’altro era frenato dal suo tradizionale scetticismo nei confronti delle grandi opere pubbliche. Da un lato parlava di rilanciare l’economia, ma dall’altro non aveva alcuna proposta concreta per aggirare le ferree regole di bilancio di Bruxelles.

Infine, da una prospettiva più contingente, come detto, ad un certo punto il partito ha preso la decisione di contrastare il crescente protagonismo di Salvini presentandosi come il partner “responsabile” della coalizione, il che non ha ha fatto che alienare ulteriormente la sua base elettorale.

-

La rivincita delle élite

Nel corso degli ultimi dodici mesi, dunque, il MoVimento 5 Stelle ha subito un profondo processo di “normalizzazione“. Questo, unito alla prospettiva di una drammatica sconfitta in caso di nuove elezioni, ha posto le basi affinché si realizzasse l’impensabile: un’alleanza con lo storico nemico del M5S, il Partito Democratico. Per quel che riguarda quest’ultimo – gravemente castigato in tutte le recenti elezioni (dal 2006 ha perso oltre sei milioni di voti) e con una base elettorale essenzialmente limitata alle classi urbani benestanti -, un’alleanza con il M5S, che aveva sempre vigorosamente denigrato, rappresentava un’occasione unica per riprendere (almeno temporaneamente) il potere, quel medesimo potere che pensava d’aver perduto per sempre. E così ripristinare lo status quo.

È il caso di notare che il PD incarna tutto ciò contro il quale hanno votato i cittadini nel marzo del 2018: quella perversa convergenza politica, comune ad altri partiti del “centro estremo” (come En Marche! di Macron), tra politicamente corretto (femminismo, antirazzismo, multiculturalismo, diritti LGBTQ, ecc…) ed ultra-liberismo (anti-statalismo, austerità fiscale, deregolamentazione, deindustrializzazione, finanziarizzazione, ecc…) che Nancy Fraser ha opportunamente etichettato come «neoliberismo progressista», a cui si aggiunge una devozione messianica all’Unione europea e alla logica del “vincolo esterno“.

Il PD, inoltre, viene giustamente percepito come il principale colpevole della crisi socioeconomica dell’Italia,

avendo guidato il governo dal 2013 al 2018 ed avendo implementato pedissequamente l’austerità europea e le relative “riforme strutturali” per oltre mezzo decennio.

Non sorprende dunque che il nuovo governo targato M5S-PD abbia ricevuto l’approvazione entusiastica delle élite europee – da Macron a Merkel, da Moscovici al futuro governatore della BCE Christine Lagarde -, nonché dei mercati finanziari, con i tassi di interesse sul debito italiano che sono scesi ai livelli più bassi da tre anni a questa parte.

Come se ciò non fosse abbastanza preoccupante, durante i negoziati per la formazione del nuovo governo si direbbe che il MoVimento 5 Stelle non abbia fatto il minimo sforzo per controbilanciare il potere del Partito Democratico, nonostante detenga ben il doppio dei seggi in Parlamento.

Una rapida occhiata alla composizione del nuovo governo mostra come il M5S abbia ceduto al PD tutte le posizioni chiave,

le più importanti, specialmente quelle che hanno a che fare con i negoziati da porre in essere con l’UE (anche se possiamo ipotizzare che anche in questo caso il Presidente della Repubblica abbia giocato un ruolo fondamentale).

Nello specifico, il Ministero dell’Economia, che è andato a Roberto Gualtieri, precedentemente Presidente della Commissione per gli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo; ed il rappresentante italiano nella nuova Commissione von der Leyen, l’ex primo ministro Paolo Gentiloni, che è stato nominato Commissario per gli affari economici e monetari dell’Unione, sotto la “supervisione” del vicepresidente della Commissione stessa, il falco Valdis Dombrovskis.

Gualtieri e Gentiloni sono due europeisti convinti e rappresentano una garanzia di ferro della fedeltà del nuovo esecutivo all’integrazione europea e alle ferree regole fiscali dell’UE: una chiara indicazione del tipo di politiche economiche che possiamo aspettarci.

Gualtieri, in particolar modo, oltre a presiedere la Commissione ECON, ha anche presieduto il gruppo di lavoro istituito per monitorare l’attuazione del terzo programma di assistenza finanziaria alla Grecia ed il gruppo di lavoro sull’Unione bancaria. Inoltre, è stato negoziatore per conto del Parlamento Europeo del famigerato Fiscal Compact – che di fatto impone agli Stati europei un regime di austerità permanente – e del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES).

Con un curriculum come questo, non sorprende che i mercati finanziari abbiano celebrato con gaudio l’insediamento di Gualtieri.

Questo non è un compromesso tra il MoVimento 5 Stelle ed il Partito Democratico: è una capitolazione completa e totale da parte del MoVimento 5 Stelle nei confronti dell’establishment, nazionale ed internazionale, che ha messo in ginocchio l’Italia, e che il partito aveva promesso di combattere. È arduo vedere come milioni di persone che hanno votato per il MoVimento precisamente per gridare «vaffanculo» allo status quo possano vederlo come qualcosa di diverso da un tradimento.

Si dice che il nuovo governo sarà in grado di perseguire una politica fiscale più espansiva di quella del governo precedente perché l’UE tende sempre ad allentare la presa sui governi “amici”. Ora, è certamente vero che le regole dell’Eurozona – apparentemente vincolanti – vengano applicate in modo molto arbitrario. Sia sufficiente ricordare che, mentre la Commissione Europea redarguiva l’Italia per il suo eccessivo deficit, stava contemporaneamente chiudendo un occhio verso Paesi con deficit ben più ampi, come la Francia e la Spagna.

Come scrive Andy Storey dello University College di Dublino, la retorica europea dell’inviolabilità delle regole «tende ad occultare il fatto che i centri di potere europei non hanno alcuna remora a piegare le regole e a violare i trattati quando ciò risulta essere nell’interesse di taluni attori (compresi loro stessi)». Alla luce di ciò, anche se all’Italia fosse concessa un po’ di “flessibilità fiscale” in più, ci sarebbe poco da rallegrarsi di un sistema in cui delle istituzioni anti-democratiche come la Commissione europea e la Banca Centrale Europea decidono arbitrariamente se un governo eletto possa aumentare il deficit fiscale o meno. È un affronto alla democrazia.

Detto ciò, è altamente improbabile che al governo verrà concesso un maggiore “spazio fiscale”.

Gli appelli del primo ministro Giuseppe Conte e del Presidente della Repubblica Mattarella per una riforma del patto di stabilità e crescita sono stati infatti immediatamente respinti dal presidente dell’Eurogruppo, Mário Centeno, che ha affermato che «non esiste alcuna volontà politica [negli altri Paesi] di rendere le regole più indulgenti»; un concetto ribadito dal nuovo presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha sottolineato come l’Italia necessariamente dovrà lavorare nei limiti della «flessibilità consentita dal quadro esistente».

Von der Leyen si riferisce al parametro surreale utilizzato dalla Commissione per valutare quanto margine fiscale abbia un Paese, il cosiddetto “output gap“, che viene utilizzato per stimare quanto l’attuale livello di output economico di un Paese sia superiore o inferiore al proprio “massimo potenziale non-inflazionistico“. Un “output gap” negativo significa che un Paese può ricorrere a politiche fiscali espansive per stimolare la crescita e l’occupazione senza per questo generare inflazione. Un “output gap” positivo o nullo, invece, significa che l’economia si sta surriscaldando (o rischia di farlo).

Di primo acchito, questa potrebbe apparire come una regola ragionevole. Tuttavia, nelle mani dei tecnocrati di Bruxelles, essa produce il risultato precisamente contrario.

La Commissione, infatti, stima che l’output gap dell’Italia – un Paese in stagnazione da anni, che ha perso sei punti percentuali di PIL dall’inizio della crisi e dove milioni di persone sono disoccupate – sia quasi pari a zero (-0,1%). Ciò significa che se il tasso di crescita del PIL italiano aumentasse (e dunque diminuisse la disoccupazione), il Paese si troverebbe, secondo la Commissione, ad affrontare un’inflazione galoppante, e che dunque non vi è margine per aumentare il deficit.

È facile capire perché persino qualcuno come Robin Brooks, capo economista dell’Institute of International Finance – l’organizzazione che rappresenta le più grandi banche del mondo -, abbia sostenuto che le regole europee sulla flessibilità, elaborate dalla Commissione, siano «prive di senso». In ogni caso, questo è probabilmente il motivo per cui il nuovo Ministro dell’Economia, Gualtieri, al ritorno dal recente vertice ECOFIN, abbia annunciato che il disavanzo di bilancio dell’Italia rimarrà sostanzialmente invariato nel 2020 – approssimativamente attorno al 2 per cento del PIL.

In definitiva, anche se al governo fosse permesso di aumentare un po’ il deficit, una cosa è certa: questo governo rimarrà saldamente legato alle politiche di austerità fiscale

ed alle “riforme strutturali” che gli italiani hanno già dovuto sopportare per oltre un decennio. Le conseguenze saranno disastrose, non soltanto in termini economici – poiché significa che l’Italia rimarrà impantanata in una distopia di «bassa crescita, elevati tassi di disoccupazione e di povertà ed aumento dell’instabilità sociale» -, ma anche in termini politici.

Con l’incorporazione del M5S nel campo dell’establishment, infatti, la Lega è rimasta l’unico partito ad occupare il terreno anti-establishment. Pertanto, col montare del malcontento popolare nei confronti delle politiche che è lecito aspettarsi dal nuovo governo – non soltanto in termini di politica economica, ma anche su questioni come l’immigrazione -, la popolarità di Salvini è destinata probabilmente a cementificarsi ulteriormente.

Oggi più che mai, l’Italia ha un disperato bisogno di un partito socialista e sovranista capace di offrire ai cittadini una valida alternativa tanto alle politiche pro-establishment del governo M5S-PD, quanto all’alternativa di facciata – anch’essa del tutto interna ad un orizzonte di sistema – di Salvini. Un partito in grado di proporre una visione positiva per l’Italia al di fuori della camicia di forza di Maastricht. Resta da vedere se un tale progetto emergerà dalle ceneri della rabbia e della disillusione prodotte dal tradimento del MoVimento 5 Stelle.

* [settembre 2019, N.d.R.]

Articolo originale di Thomas Fazi su Spiked Online – Traduzione a cura di Lorenzo Franzoni

Leggi anche:

Propaganda, percezione e realtà: i luoghi comuni sull’Italia, smontati

Elzeviro Informazione indipendente

Elzeviro Informazione indipendente